反家暴法实施一年多:沉默已打破 痛点尚未消

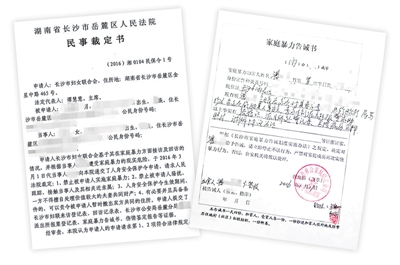

湖南省长沙市公安机关和法院签发的告诫书和人身安全保护令。

天津消防网讯 “我真的很害怕,觉得他会把我打死。”说起几天前丈夫的那顿暴打,赵小月(化名)仍一脸惊恐。

鼻梁青紫,眼眶淤青,垂在额前的几缕头发,遮住了未愈的伤疤。那次挨打,还让赵小月断了两根肋骨。

“他打起人来,就像失控的恶魔,拳头、巴掌,一个接一个。”比起身体的伤,更难消除的是内心的恐惧与煎熬,尽管湖南省妇联的工作人员和社工一直陪伴着,但赵小月仍如惊弓之鸟。

“结婚5年,挨打90多次。”先是忍耐,然后躲避,而终究逃无可逃。赵小月这回横下心来,要做个了断。

给赵小月撑腰的,是2016年3月1日起施行的《反家庭暴力法》。虽然对法律并不是太懂,但赵小月知道了,“老公打老婆,这事国家也管。”

不过,赵小月也心存疑虑:公权力的介入,真能让自己脱离苦海?这么多年下来,赵小月找过妇联、报过警、申请过人身安全保护令,但来自丈夫的暴力并未终止。

自古清官难断家务事,《反家庭暴力法》涉及的部门单位,也有同样的疑虑。法律从无到有,再到真正落地,可能会是一个很长的过程。尺度的把握、权责的衡量、机制的理顺,并非一蹴而就。

其实,早在20年前,湖南省妇联就联合省公安厅、省高院等部门,开始了让公权力干预家暴的探索。多年的经验积累,携法律之威慑,赵小月的新生活正渐行渐近。

沉默已打破

“关起门来打老婆,你们警察也管?”

头一次婚姻,赵小月被打急了,以死相逼,才跟丈夫离了婚。

谁承想,跳出苦海,转眼又掉进“火坑”。8年前,经朋友介绍,赵小月认识了现在的丈夫。结婚时间不长,因为一件小事,丈夫就施以拳脚。此后,家暴成为常态,赵小月总是旧伤未愈,又添新伤。

一开始是忍受。家门内的暴力,往往被当作难以启齿的丑事,哪能让外人知道。实在受不了,便选择报警。但即便出警,警察往往也无计可施。

“过去出警,我们也就是调解一下,说白了就是吓一吓,劝和不劝分。那时候基层普遍是这种想法,再说也没有适用的法律手段。”长沙市天心区暮云派出所民警陶品,曾多次出警处理家暴。

“家是社会最隐秘的单元。”湖南警察学院副教授、家庭暴力防治研究所所长欧阳艳文坦言,由于事实认定有难度,受暴人举证意识弱,警察接警后一般只是当场制止家暴行为。“只要没构成重伤,就认为是自诉性质的虐待罪,取证意识不强,忽视对案件的调查。”

随着社会、文化、法治环境的变迁,家庭暴力渐成公共议题。曾经的沉默,逐渐被打破。《反家庭暴力法》的施行,更是唤醒了沉默的大多数。

每次想起自己的经历,刘芳(化名)都会失声痛哭。她被打了19年,忍了19年。这些年的生活,周而复始,如同一个怪圈:丈夫打骂—道歉—和好—再打骂—再道歉—再和好。

2016年,在又一次遭受丈夫毒打后,刘芳报警。湖南省妇联工作人员和社工赶到派出所,给予刘芳必要的帮助。

“打老婆也犯法?”被民警叫到派出所,刘芳的丈夫有点蒙。

“当然犯法,还是严重的违法犯罪。”

“头一回知道这个事算违法,再也不敢打了。”接过告诫书,刘芳的丈夫当场腿就软了,当着岳父、小舅子、社区书记和律师的面,写下了一份保证书。

“我们是‘三堂会审’,百般‘刁难’,让他长长记性。”说起当时的场景,法律援助律师万薇忍不住笑起来,“告诫书是具有法律效力的。它的真正作用,在于留下案底,作为起诉离婚案件中法院认定实施家庭暴力的证据,成为悬在施暴者头顶的一把利剑。”

在湖南省公安厅法制总队综合指导支队支队长曹国鹏眼里,家庭暴力是严重的违法犯罪,“《反家庭暴力法》明确规定,警察接警时不能以家庭纠纷为由推诿。首先要控制现场,固定证据,送受暴者到医院做伤情鉴定。要告知施暴者,家暴是违法犯罪;对于多次家暴的施暴者,要从重处罚。”

早在2009年5月,湖南省就在全省基层派出所所长(教导员)轮训班中纳入反家暴内容。2013年4月9日,湖南省在全国率先出台规范性文件,明确了公安机关办理家暴案件的工作原则、职责和流程。《反家庭暴力法》施行后两个月,湖南省公安厅、省高院、省妇联联合下发《湖南省家庭暴力告诫制度实施办法》,并推动公安机关将家暴案件处理纳入工作考核。

有了法律依托,警察和受暴者的意识都在觉醒。

在宁乡县白马桥派出所,涉及家暴的报警量明显增加。

“和以往长期遭受家暴才报警不同,很多受暴者首次挨打就选择报警。”副所长易桂红说,“并不是家暴发生量有了多大改变,改变的是人们的观念。”

2016年,作为试点的长沙市观沙岭派出所共发出35份告诫书。随后的回访证明,绝大多数告诫书都起到了震慑作用,家暴复发频率明显降低。副所长邬军赞的体会是,“尽早干预,家暴很可能就会被控制在萌芽状态。”

不过,公安机关的介入,并不能解决所有问题。赵小月丈夫的施暴行为,并没有因此而画上句号。

“遇到那些吸毒、有前科或有精神心理问题的施暴者,告诫书作用有限。”湖南省公安厅法制总队副总队长夏葛桉表示,告诫书只适用于轻微家暴,对严重情况要追究刑事责任。“治安处罚也不能完全囊括家庭暴力,除了肢体暴力,经济控制、精神暴力、性暴力等情况还较难认定。”

暴力被阻隔

“人身安全保护令重在预防,变事后处罚为事前保护”

“他威胁我,如果我敢跟他离婚就让我家破人亡。”赵小月晃了晃手机,上面是她丈夫发来的短信。

“你还过手吗?”

赵小月摇了摇头,眼神有些迷茫。她没有工作,没有经济来源,常年处在家暴环境,逆来顺受。

因为怕,赵小月一直不敢离婚。为了打消她的顾虑,《反家庭暴力法》施行当天,湖南省妇联的工作人员代其向长沙市芙蓉区法院提交了《人身安全保护令申请书》。这张人身安全保护令,有效期6个月。

同告诫制度相比,人身安全保护令的措施更加完善。除了可以禁止施暴者进行家暴或威胁将实施家暴,禁止施暴者骚扰、跟踪、接触对方,还可以要求施暴者搬离他们的共同住所。这一切都在向施暴者传递这样的信号:殴打家庭成员是一种严重罪行。

“很多家暴行为,因为第一次没有被及时制止,甚至让施暴人觉得不用付出任何代价,所以出现恶性循环。”湖南省妇联权益部副部长邱梦丹认为,对于家暴,首先应是预防,然后是制止,最后才是处理。“人身安全保护令重在预防,不一定要在家暴发生之后,只要有面临危险的可能,都可以申请,让事后处罚变为事前保护。”

虽然只是几字之差,背后却是根本性的理念转变。作为家庭暴力的一道“阻隔墙”,人身安全保护令可以保护受暴者免受更大伤害,从而降低极端事件发生的概率。否则,当受暴者的忍耐超过一定限度,家暴很可能会演变成以暴制暴,酿成惨剧。

“家暴的危害性极大,转为刑事案件的可能性非常大。”湖南省高院审判委员会委员、新闻发言人李宇先说,在过去自己负责审理的刑事案件里,80%的妻子杀夫案件中,都存在家暴问题。

对此,长沙市岳麓区法院家事庭庭长刘群也深有体会,她为此写过不少文章。很多人问刘群:“你是家暴的施暴者?还是受暴者?为什么会有那么多感触?”2007年之前,刘群办过不少离婚案件,但对家暴并没有深入了解,也没有专门思考。后来因为一个研究课题,刘群去了一趟女子监狱,从此与反家暴结下不解之缘。

女子监狱的不少犯人曾是家暴的受害者,最终因为以暴制暴获罪。刘群很痛心,“受了家暴,为什么不去寻找帮助?”得到的答案,令刘群汗颜,“她们说,找家人、找村里、找相关部门,都没什么用,告状无门。”

回来之后,刘群开始了解、关注家暴问题。她还记得,签发第一份人身安全保护令时,受暴者丈夫的第一句话是:“这个法院也管?”事后的回访显示,人身安全保护令发出以后,90%以上的人不敢违反,“盖了法院的红章子,效果就是不一样。”

《反家庭暴力法》施行之前,刘群就曾依据《民事诉讼法》,在自己审理的离婚诉讼案件中签发过27份人身安全保护裁定。“如果有人申请,法院却不表态,危害会更大。所以除了特殊的情况,我们是来一个发一个。”

2016年3月1日至今,长沙市法院系统共签发人身安全保护令近60份。但是,外界也有疑惑和担心,比如违反人身安全保护令,施暴者会受到什么惩罚?如果人身安全保护令不管用,司法的权威又怎么体现?

按照《反家庭暴力法》的规定,被申请人违反人身安全保护令、构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,法院应当给予训诫,可以根据情节轻重处以1000元以下罚款、15日以下拘留。

在实践层面,问题同样存在。

对22岁的周楠(化名)而言,“父亲”两个字是从小到大的噩梦。要钱,跟踪,到单位吵闹……来自父亲的人身控制,长年累月,让她痛苦不堪。去年7月,在一次争吵中,父亲打伤了她的眼角。一个月后,永州市冷水滩区法院签发人身安全保护令,要求周楠父亲搬离周楠住所,不准接近周楠的工作生活区域。

“但我们没法24小时派人跟着受暴者,最终还是根据案情,想方设法做她父亲的思想工作。一纸人身安全保护令,并不能完全解除现实威胁。”永州市中院民四庭副庭长李飞的言语中也有无奈。

“构成犯罪,追究刑事责任,但是构成什么罪,法律上并没有明确的说法。”刘群说,按照罪刑法定原则,如果没有专门的罪名,即便违反人身安全保护令,也很难真正采取惩处措施。

接力在继续

“解决‘最后一公里’的问题,要专业的人来做专业的事”

“说了多少次要按安全计划来,怎么又被老公找到了?”

接到赵小月的哭诉电话,谢拥明一声叹息。已是夜里12点,她第一时间给出了自己的建议——先去医院看伤,第二天一早再到派出所报案。

谢拥明的身份,是湖南省鑫晨社工中心主任。对赵小月的情况,她可谓了如指掌。一年多之前,谢拥明就开始介入赵小月的案子。此后,赵小月突然“失联”,再见面已是半年之后,带着一身的伤,再次前来寻求帮助。

“我们尊重受暴者的个人意愿。”对赵小月的不辞而别,谢拥明并没有埋怨和责怪,“家暴中的受暴人,往往有着无比复杂和纠结的心理状况,出现反复很正常。”

这是谢拥明进入家暴干预社工行列的第三个年头。2015年2月,依托全国妇联中澳合作家庭暴力危机干预试点项目,湖南省妇联开始探索家暴个案的专业化服务模式,挂牌成立湖南省家暴危机干预中心,并从鑫晨社工中心购买服务。

“家暴危机干预效果如何,最终要看个案服务的质量。”长沙市妇联主席文方认为,家暴个案的跟进和服务,单靠政府部门来做,往往心有余而力不足,“解决《反家庭暴力法》‘最后一公里’的问题,要专业的人来做专业的事。”

在鑫晨社工中心,每一位前来求助的受暴者,都可免费获得包括心理咨询、法律援助等在内的系列专业服务。短短两年时间,社工中心先后提供咨询3000多次,跟踪服务70多个个案。谢拥明和其他社工一道,搭建起一处受暴者自救的“安全岛”。

万薇几乎与谢拥明同时加入家暴干预队伍,被称为谢拥明的“金牌搭档”。她在鑫晨社工中心的主要任务,是为受暴者提供法律方面的专业指导。2015年11月底,万薇介入长沙一起恶性家暴案件,并为受暴者同时申请了告诫书、人身安全保护令“双重保险”,开全国之先,备受关注。

《反家庭暴力法》在湖南的每一次突破性实践,几乎都能看到社工介入的身影。《反家庭暴力法》给了他们制止家暴的利器,他们也在为推动法律“最后一公里”的落地而积极探索。

更多的时候,社工的角色就像服务对象家庭中的一员。不论是对受暴者,抑或是施暴者,他们从不吝惜自己的耐心和尊重,只为慢慢打开一处处心结,帮助服务对象真正走出暴力阴影。

酒桌上,谢拥明斟满两大杯白酒。“我先干了!敬你。”

这是一场特殊的酒局,为的是“征服”一位施暴者。施暴者最得意的是自己的酒量,常在酒后打人。在摸准施暴者的心理后,谢拥明决定“以其人之道还治其人之身”,煞一煞他的威风。

一大杯白酒下肚,对方眼光依然轻蔑。没想到,对面的这位小个子妇女,片刻间又不动声色地干了一大杯。

酩酊大醉的是施暴者,他最终被谢拥明和同事扶回家。在这之前,谢拥明已提前通知受暴者找个地方暂避,并为施暴者也做了安全预案。

“第二天早上打电话,他还晕着,一直跟我说,昨晚怎么回来的都不知道,以后再也不喝酒、不打老婆了。”回忆当时的情景,谢拥明忍不住笑。其实,谢拥明的酒量并不大,那两杯白酒已是她的极限,“打的是心理战,我就是瞅准了,施暴者一是看不起女人,二是喝不得急酒。现在夫妻俩好着呢,还经常到我们这儿来参加活动。”

对于社工来说,帮助受暴者远离暴力,按理说就可以结案。但现实并不如此,后续的跟踪服务,往往要耗费更多的时间与精力。长期建立的信任关系,让许多受暴者对社工产生了依赖。

拿出手机,谢拥明向我们展示起一张张照片。那是社工们与曾经服务对象的合影。每一张笑脸背后,或许都曾经遭遇过暴力和不幸,可一旦走出了阴影,笑容同样灿烂。

痛点尚未消

“就像紧紧咬合的齿轮,《反家庭暴力法》要运转流畅,少了谁都不行”

陪赵小月在派出所做笔录,湖南省妇联的工作人员窝了一肚子火。

赵小月已被吓破了胆,提出只想赶快离婚,不打算再追究男方责任。妇联工作人员和法律援助律师忍不住提醒几句,不想引来民警不满。他们搬出《反家庭暴力法》,但民警的回应更堵心,“我不知道这个法。”

这般遭遇虽是极个别,却也投射出《反家庭暴力法》落地的不易。宣传培训的不足,制度衔接的不畅,多部门联动机制的不健全,导致被寄予厚望的《反家庭暴力法》施行中坎坷不断。

告诫制度实施以来,陶品所在的派出所一共发了7份告诫书,其中5份起了作用。陶品坦承,越到后面,告诫书发得越谨慎,“一是法律规定告诫书可以作为法庭证据,但家暴认定起来有难度,担心告诫书发出去要承担法律后果,比如施暴方不认可,有可能起诉公安机关;二是怕发了作用不大,影响法律的权威性。”

欧阳艳文认为,告诫制度的立法初衷是震慑,从法律上来说效用不如人身安全保护令。“违反人身安全保护令是有责任的,而违反告诫则没有责任。最好是赋予告诫制度一定的处罚性质,以便更好地对接《治安管理处罚法》。”

看似效用更大的人身安全保护令,也有现实的困境。

有一个案件,让刘群颇为无奈。人身安全保护令发出后,施暴者继续施暴。经过鉴定,受暴者的伤情已经达到轻伤程度。按照法律规定,施暴者应当被追究刑事责任。但是,公安机关和法院却产生了意见分歧:公安机关认为,法院已经签发人身安全保护令,应由法院直接处置施暴者;法院则认为,应按照公安机关立案、检察院提起公诉的程序,走刑事诉讼程序。

法官面临的现实困难并不止于此。湖南省高院研究室副主任黄燕说,员额制改革后,法官的绩效考核与办案直接挂钩,办理包括家暴案在内的家事案件耗时费力,还不受关注,如何调动和保护法官的积极性,是个很现实的问题。此外,家暴案件不适用一般的审判思维,需要一定的专业知识、丰富的社会经验等等,不少法官反映,自己愿意做,但有心无力。

刘群举了一组数据:在担任家事庭庭长之前,她所在的民一庭全年办案数量6000多件,其中家事案件也就占1/10。这几年,家事案件总量相对稳定,其他案件数量却在快速攀升。矛盾显而易见——人少案多,法官的精力必然被其他案子牵扯;若家事法官专业化,绩效考核的指挥棒又对其不利。

更薄弱的环节,则是对家暴当事人的心理干预。

“我就是为了报复他。”说这句话时,张小荣(化名)脸上没有任何表情。被打毫无征兆,一个眼神、一个动作,都能成为丈夫李伟(化名)打她的导火索。常年在家里得不到温暖,怨气找不到出口,她便发泄到5岁的女儿身上,有一次门牙都让她打掉了。“老公爱女儿,我打不过他,只能打女儿,让他尝尝伤心的滋味。”

李伟的母亲是一名教育工作者,听说儿子家暴,上来就是两个耳光,罚跪反省。这种“惩罚”,在李伟的经历中早已是常态。从小耳濡目染,他在潜意识中已经接受了暴力逻辑。

“施暴人有时也是受害人,这种代际传递值得关注。”邱梦丹说,家庭暴力的一个重要原因是习得,社会危害性大,“家暴中的目睹者,即便不会成为未来的施暴者,但心里留下的阴影可能终生难消。”

长沙市妇联权益部副部长李万锋提出,反家暴不仅是法律问题,也是文化、社会性问题,“现实中的痛点,正体现出社会力量介入的必要性——不仅是人手力量上的弥补,也是角色扮演上的补位。就像紧紧咬合的齿轮,《反家庭暴力法》要运转流畅,少了谁都不行。”

社会组织的培育壮大,仍需时日。在湖南,即便是社会组织发展状况相对较好的长沙,也远未达到理想程度。以鑫晨社工中心为例,专业社工仅有1人,一年的个案服务数最多不过30余件,而咨询量却多达1500余次。以此测算,家暴干预的社工人手远远不够。

即便现实和理想仍有不小差距,《反家庭暴力法》还是让社会各方真正动了起来。正如欧阳艳文所说,“《反家庭暴力法》给了公权力足够清晰的法律依据,让受害者有了维权意识,也使得基层民警、社区工作人员、法官乃至普通人明白,家庭不是法外之地。”

在社工和省、市妇联的帮助下,赵小月眼下转移到一个庇护所,静待法院的离婚判决。彻底走出阴霾或许需要时间,但生活已然翻向新的一页。

标签:

标签:

津公网安备 12019202000127号

津公网安备 12019202000127号